Bグループに引き続き、Aグループが12月15日(月)に豊橋聾学校に交流に行きました。

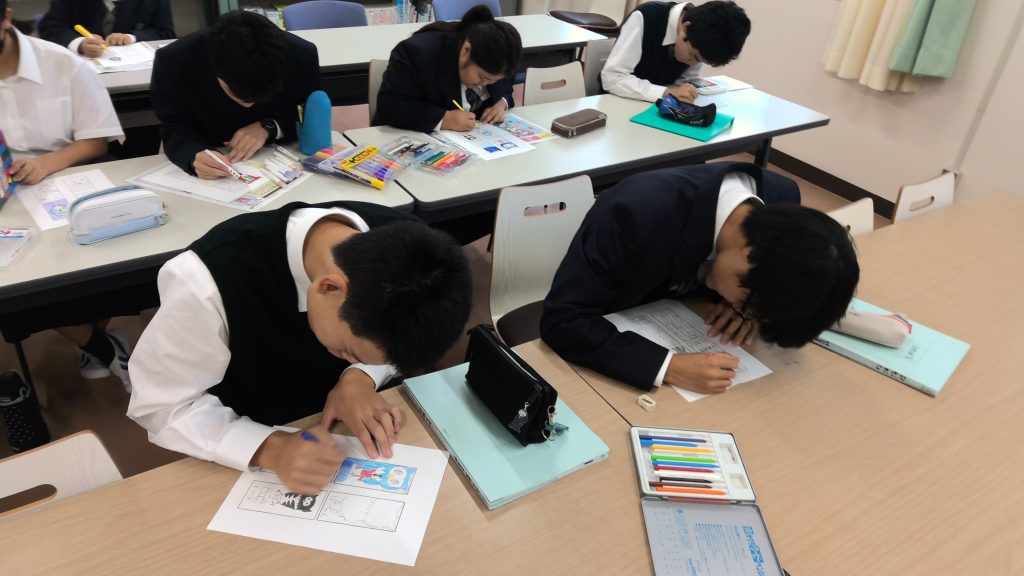

初めに豊橋聾学校について話を聞きました。生徒たちは関心をもってメモを取っており、豊橋聾学校と本宮校舎との違いを発見しようと探していました。お互いに学校紹介をした後、聾学校の生徒さんが考えてくれた一緒に楽しめるゲーム「瞬間移動ゲーム」と「ボッチャ」を行いました。「ボッチャ」の投球順をじゃんけんで決め、お互いによいショットがあると喜び合いました。同じチームの生徒に住んでいるところ、部活や趣味を手話で伝えました。また、言葉だけでなく表情やジェスチャーを使って気持ちを伝える工夫をし合い、伝わると互いに笑顔でうれしそうにしていました。

生徒たちの感想では、「練習した手話で自己紹介するのは難しかったけど伝わってよかった」「手話をもっと覚えたい」「聞こえにくい人の気持ちを考えることができた」などが挙がりました。今回の交流を通じて、相手を思いやる心やお互いのコミュニケーションの方法について理解を深めることができました。今後もこうした交流でお互いに学び合える機会を大切にしていきたいです。

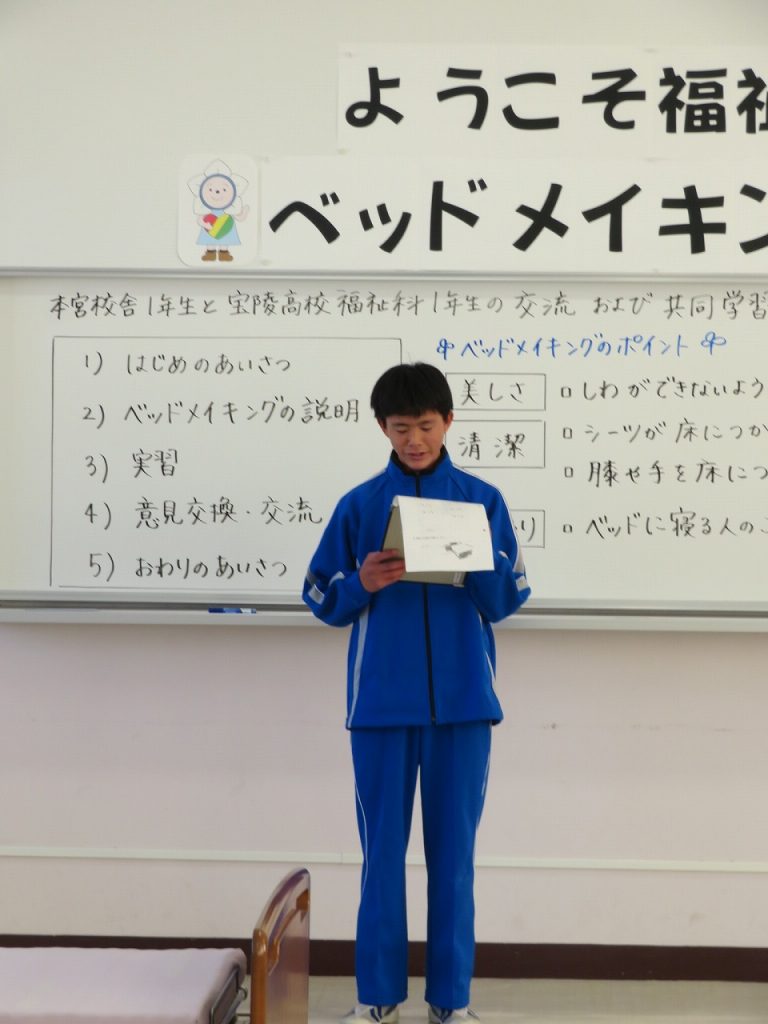

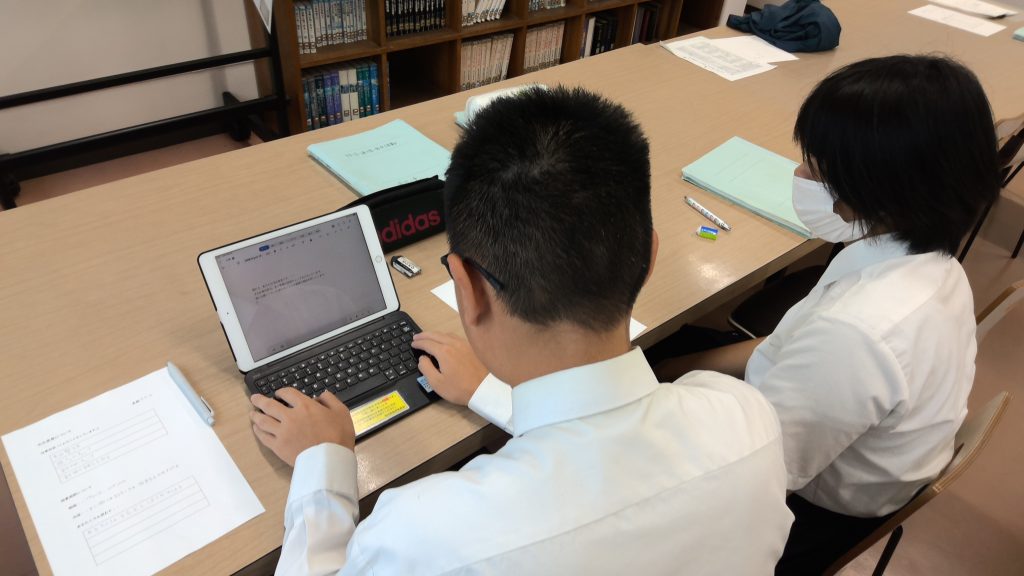

「学校紹介」の様子

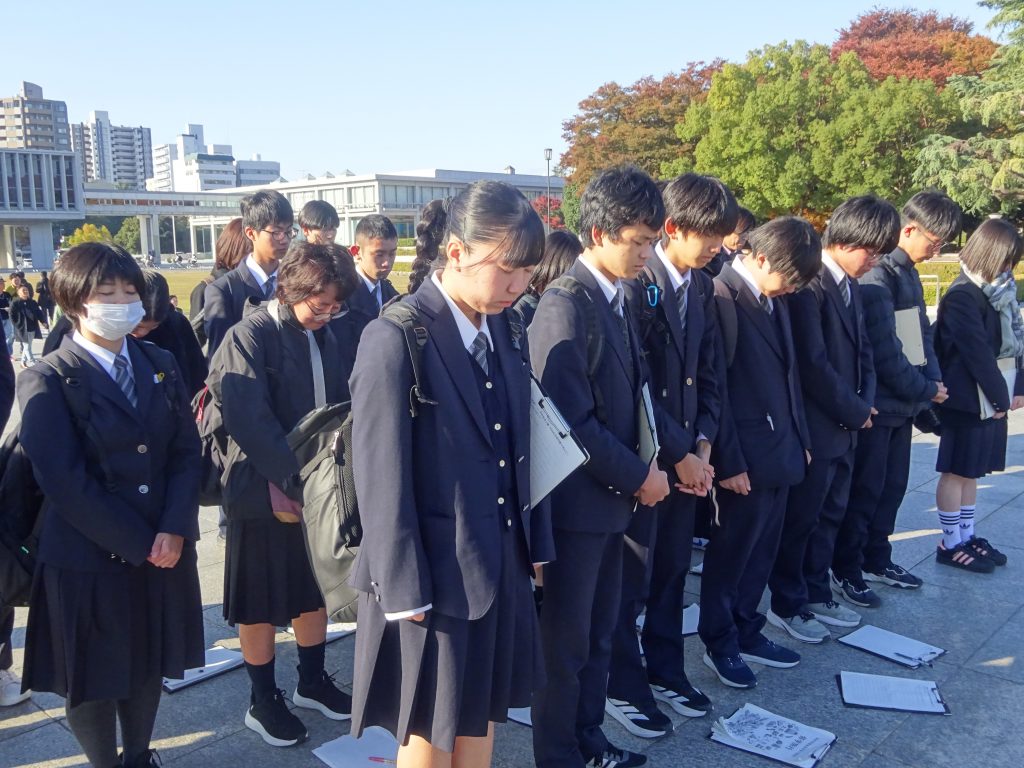

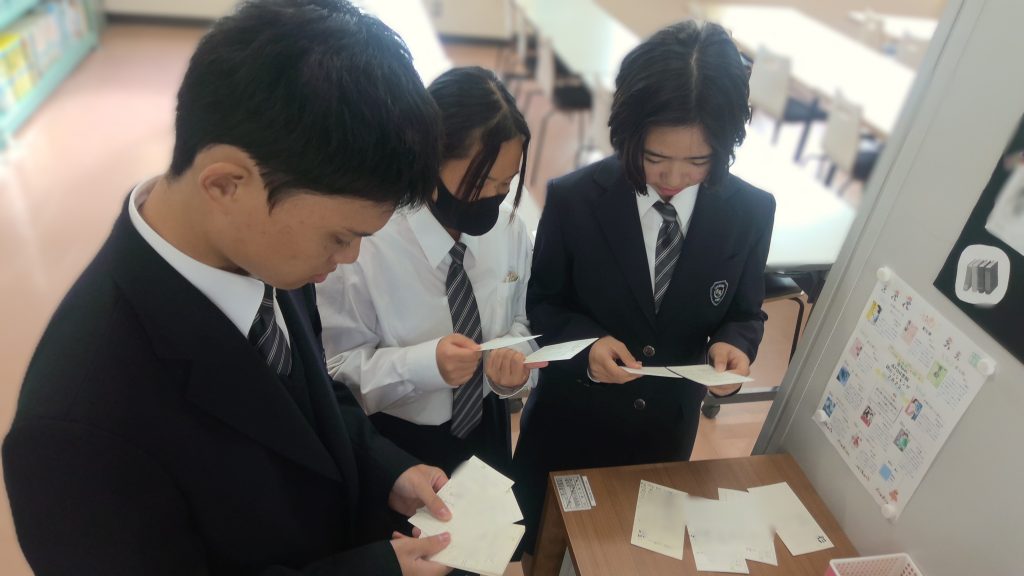

「瞬間移動ゲーム」の様子

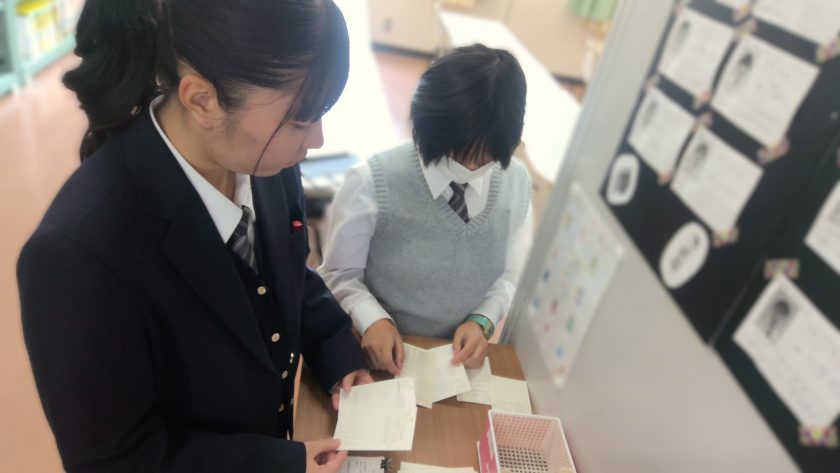

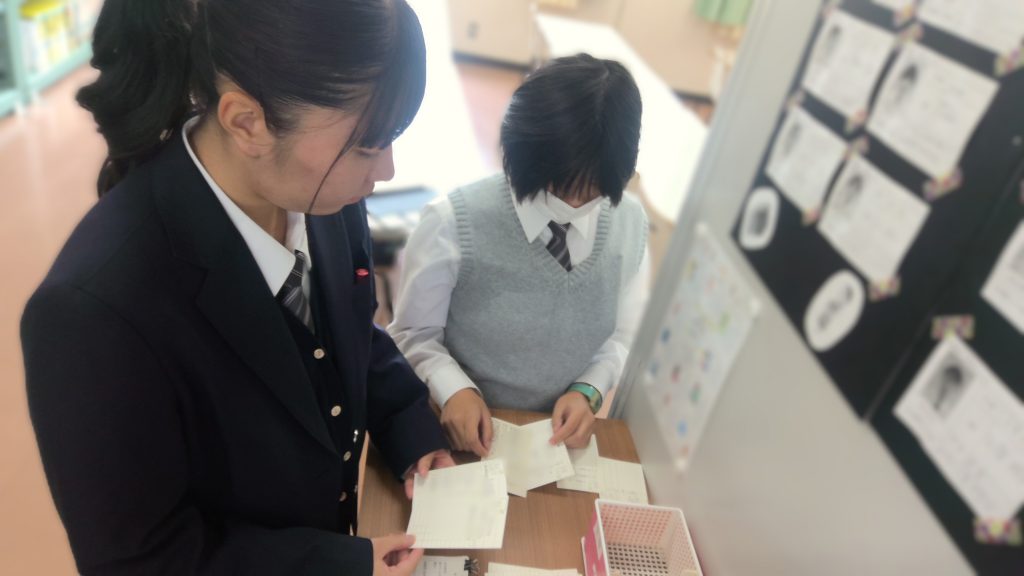

「ボッチャ」順番決めの様子